1970年代 |

1979 |

3月9日北総:北総Ⅰ期線開業(北初富・小室間)- No.1ダイヤ

- 新京成線との相互直通運転を開始(松戸・北初富間乗入れ)

- 7000形電車営業運転開始

| |

| 3月沿線:千葉ニュータウン西白井・小室駅圏街開き |

8月沿線:千葉ニュータウン白井駅圏街開き | |

| 10月25日北総:工事施行認可の延長申請(北総Ⅱ期線) |

10月27日運輸省:工事施行認可の延長認可(北総Ⅱ期線) | |

1980年代 |

1980 |

7月北総:日本サインデザイン協会「第14回SDA賞」を受賞- 受賞理由「すぐれたディレクティブ,施主としての功績をたたえ」

|  △第14回SDA賞の賞状 |

△ローレル賞の賞状 | 8月10日北総:7000形が鉄道友の会「ローレル賞」を受賞- 受賞理由「多くの行き届いた配慮によって新しい通勤用電車への理想を高く掲げ極めて意欲的に各所に新機軸を盛り込んだ清新な車両」

- 小室駅にて受賞式典を開催

|

8月末運輸省:塩川運輸相「成田新高速鉄道」実現を確約田村運輸相時代の1977年に構想された「成田新高速鉄道」は,千葉ニュータウンと成田空港それぞれのアクセスを一挙に解決する画期的な構想として注目され,1978年4月には「成田新高速鉄道協議会」が発足して関係事業者の実務者級による検討が始まっていた。

ところが,営団8号線の計画線(越中島・押上間)を一部活用するとされた帝都高速度交通営団は軌間や建築限界など規格上の懸念を示し,浅草線を擁する東京都交通局は成田新高速鉄道の整備による利用者減少を懸念。さらには京成と国鉄のルート選定をめぐる駆け引きなど,事業者間の思惑が相違したことで1979年4月には協議会が実質的に解散状態となり,「田村構想」の実現は暗礁に乗り上げていた。

そうした中で1980年8月,成田空港のジェット燃料輸送について暫定貨車輸送を延長する必要が生じたことから,塩川運輸相が地元への見返りとして成田新高速鉄道の実現を確約。これに影響されたのが,計画ルートにⅡ期線が含まれる可能性がある北総開発鉄道だった。ルート決定を待つ必要があるとして1980年10月末の工事施行認可申請期限は延長を余儀なくされ,Ⅱ期線の工事開始はさらに遠のいた。 | |

| 9月北総:市川市北国分町の区画整理に合わせ「北国分」駅設置決定 |

| 10月27日北総:工事施行認可の延長申請(北総Ⅱ期線) |

10月末運輸省:工事施行認可の延長認可(北総Ⅱ期線) | |

| 12月北総:千葉県に経営再建への支援を要請 |

1981 |

| |

| 3月27日北総:工事施行認可の延長申請(北総Ⅱ期線) |

3月30日運輸省:工事施行認可の延長認可(北総Ⅱ期線) |  △新京成線を走る7000形電車(1980年) |

| 3月末北総:累積赤字が100億円を超えるⅠ期線の開業を果たした北総開発鉄道を待っていたのは,先の見通せない経営不振だった。

北総にとってⅡ期線沿線が開発されるまでは千葉ニュータウンの人口が北総線の沿線人口といっても過言ではなく,すなわち北総線の輸送成績は千葉ニュータウンに委ねられていた。ゆえに北総は千葉ニュータウン開発者である県との間に協議を重ね,開業時期や入居計画を調整してきた経緯があった。

しかしⅠ期線と同時に街びらきした千葉ニュータウンの入居率は,当初400倍の抽選になった住戸もあったにもかかわらず低調に推移し,計画割れとなった。構想初期における住宅難の時代はとうに終わり,セカンドハウスや将来の孫に残す等,入居に結びつかない購入行動も判断を狂わせた。千葉ニュータウンに依存した北総線の輸送成績は当然低迷し,1979年度の営業収益はわずか2.6億円に留まった。

その一方で,鉄建公団に対するⅠ期線の建設費償還は年間約11億円の支払いを要した。不動産部門の不振も重なって慢性的な赤字を強いられた北総は,ついに第9期となる1980年度決算で累積赤字が100億円を突破した。しかも,親会社である京成電鉄も経営再建の真っ最中であったことから,北総の経営不振を救済できるだけの十分な支援は得られなかった。北総は1980年頃から銀行団に対して増資を要請するが不調に終わり,金利の一部棚上げと貸付金の返済猶予を引き出すに留まった。かくして北総は増資を含む経営支援を県に要請するに至った。 |

5月18日運輸省:新東京国際空港アクセス関連高速鉄道調査委員会発足- 八十島義之助委員長にちなみ通称「八十島委員会」とも

| |

| 5月30日北総:工事施行認可申請(北総Ⅱ期線) |

5月北総:鎌ケ谷市井草地区における宅地造成工事に着手会社設立当時の北総開発鉄道は,鉄道事業と並んで不動産事業を手掛ける事業形態をとった。市街化の進んでいない沿線地域に多額の資金を投じて鉄道を開業させることから,鉄道事業だけでは全線開業後の黒字化に時間を要することが想定されたためである。よって,沿線開発の促進とともに,経営の下支えが不動産事業における役割となった。

北総の不動産事業は,親会社である京成電鉄傍系の京成不動産が会社設立当初から関与していた。当時の鉄道部門が鉄道部を名乗ったように,不動産部門は不動産部という組織が担っていた。事業区域は将来のⅡ期線沿線を中心とした北総沿線一帯であったが,千葉ニュータウンにおける開発には関与していない。

不動産部門の実態は厳しい状況にあった。事業清算まで一貫して不振が続き,千葉ニュータウンの不振に苦しむ鉄道事業を下支えすることは最後まで叶わなかった。しかし,事業期間を通じて振り返ると,1981年5月に造成開始した鎌ケ谷市井草地区の宅地造成においては1982年度に一括販売を行って成果を上げているほか,松戸市串崎新田における学校グラウンド用地の販売にも成功しているなど,まったく成果がなかったわけではない。なお,後の販売を見込んで確保していた船橋市鈴身町の工業用地は事業撤退時に民間企業に売却されたほか,矢切駅に隣接して予定していた駅ビル用地は京成電鉄に売却され,京成電鉄傍系のスーパー銭湯になっている。 | |

10月1日公団:住宅・都市整備公団が発足- 宅地開発公団と日本住宅公団の統合改組による

- 宅地開発公団から鉄道事業を継承し交通部を設置

| |

| 11月14日北総:ダイヤ改正- 平日No.2ダイヤ・休日No.2ダイヤ

- 日曜日に休日ダイヤを導入

|

1982 |

5月31日運輸省:「八十島委員会」調査書答申田村運輸相時代に構想され,塩川運輸相によって実現が確約された成田新高速鉄道は,1981年5月に諮問機関である新東京国際空港アクセス関連高速鉄道調査委員会(いわゆる「八十島委員会」)が発足して採算など実現可能性の調査が行われた。

成田新高速鉄道の新線ルートには,国鉄主体の新線ルートとなるA案,民鉄主体の新線ルートとなるB案があり,経営不振だった国鉄も京成も経営改善に寄与する新線を手中に収めようと駆け引きがあった。八十島委員会による調査報告書は1982年5月に公表されたが,成田新高速鉄道における最大の論点であったルートの選定には踏み込まない内容に留まり,運輸省の結論を待つことになった。 | |

△活用が見込まれた成田新幹線の構造物(1986年・石井様提供) | 7月28日北総・運輸省:県・沿線市町に出資要請都心直結を担うⅡ期線の早期実現は,北総開発鉄道はもちろん沿線の千葉ニュータウンにとっても悲願だった。しかし千葉ニュータウンの開発遅れや北総の経営状態,そして成田新高速鉄道の構想によってⅡ期線の工事施行認可申請は延期を繰り返し,1981年5月にようやく申請が行われた。

Ⅱ期線が実現すれば,入居不振が続く千葉ニュータウンの打開策となり,ひいては北総の経営改善にも貢献すると期待されていた。しかし,巨額の建設費を要するⅡ期線の建設を当時の北総の体力で成し遂げるのは相当に難しいことだった。つまり,国がⅡ期線建設を認めるには北総の経営体力の確保,すなわち経営支援が最も重要な鍵を握っていた。

1982年7月,かねてより増資要請をしていた県に加えて県内の沿線市町に対する増資要請が北総から行われ,同日付で運輸省からも同じ趣旨の要請が行われた。8月に予定されているⅡ期線の工事施行認可を前に,県と沿線市町に対して増資を促したのである。増資は1982年度から1984年度までの3年間で15億円を要請するもので,県と沿線市町は協議の末に出資を承諾した。それは15億円のうち半分を県が出資し,残る7.5億円を沿線市町で負担するもので,その内訳は駅勢圏面積や過去の歳入規模で比例した額とした。

県や沿線市町が短期間で増資に踏み切れたのは,すでに千葉急行電鉄や東葉高速鉄道で同様のスキームをもって公共出資を行っていた事例があったためだが,かくして北総開発鉄道は1977年に次ぐ公共出資によって第3セクター的性質をさらに強めていくことになった。そして,自治体からの公共出資が決まったことで,予定通り8月末にⅡ期線は工事施行認可となって建設工事が始まっていった。 |

8月11日県・沿線市町:北総への出資の方針を固める | |

| 8月31日運輸省:工事施行認可(北総Ⅱ期線)- 着手期限:1983年2月末まで

- しゅん工期限:1988年3月末まで

|

9月1日北総:Ⅱ期線を鉄建公団対象工事とするよう運輸省に申請 | |

1983 |

| 1月31日運輸省:鉄建公団に対し北総Ⅱ期線の工事実施計画指示 |

| |

| 2月17日北総・鉄建公団:北総Ⅱ期線建設に係る基本協定を締結 |

2月23日北総:Ⅱ期線建設工事に着手 | |

| |

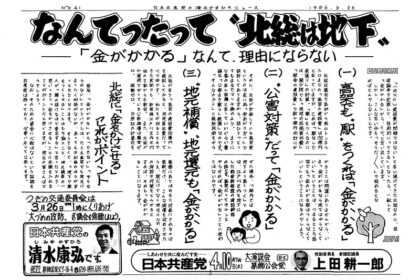

4月1日北総:「お買物回数券(昼間割引回数乗車券)」発売開始北総線の運賃水準は1979年3月の開業当初より他の鉄道路線に比べて高い水準に設定されていた。草創期においては,高規格で高品質な鉄道を実現するため,既設の鉄道路線と異なる運賃水準で運営したいという意図があったようだ。

しかし,開業直後の1979年7月に北総開発鉄道が千葉ニュータウンの住民を対象に実施したアンケート調査では,運賃水準の高さを指摘する意見が一定数見られたことが明らかになっているように,沿線地域は北総線の運賃水準を快く思っていなかった。さらに,1981年以降には北総の経営不振によって運賃値上げが繰り返されたことも沿線住民の反対感情を増長させた。

度重なる運賃値上げに対する沿線の反対は北総としても認識しており,そうした状況下で1983年4月に設定されたのが「お買物回数券」だった。これは運賃改定による値上げ感を緩和するために設定されたもので,日中の指定時間帯のみ利用可能とする利用条件を付す代わりに割引率を高めた回数乗車券であった。このとき設定された「お買物回数券」こそが今日における昼間割引回数乗車券の原型である。 | |

| 6月26日京成・県・沿線市町:北総開発鉄道に11億円を出資 |

6月30日北総:線路及び工事方法書変更認可申請(北総Ⅱ期線)- 栗山(矢切)駅を1面2線から2面4線に変更

- 北国分及び秋山駅を追加

- 12月27日付認可

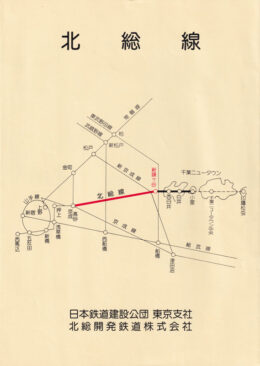

|  △北総Ⅱ期線の地元説明に用いられたパンフレット(1983年・石井様提供) |

| 11月公団:2000形電車の搬入開始- 2001編成:1983年11月24日新製(日車)

- 2002編成:1983年12月7日新製(日車)

|

12月23日東京都:新宿線延伸開業(東大島・船堀間) | |

1984 |

3月19日公団:公団Ⅰ期線開業(小室・千葉ニュータウン中央間)北総Ⅰ期線と同時開業を目指していた県営鉄道Ⅰ期線(小室・千葉ニュータウン中央間)は,1978年1月に宅地開発公団へ鉄道事業が委譲された際に1980年以降の開業予定として繰り延べされたが,その後も経由地周辺におけるゴルフ場の用地収用をめぐる係争が長期化するなどして開業予定が遅れ,住都公団への改組を経た1984年3月にようやく開業の日を迎えた。

県営鉄道時代には小室・千葉ニュータウン中央間に谷田駅(N4駅)が計画されていたが,県による谷田駅周辺の用地収用は難航し,ニュータウン計画の見直しによって駅の設置計画ごと凍結された。谷田駅の計画用地は現在も存在しているが,こうした経緯によって設置の見込みはない。また,公団Ⅰ期線を暫定で単線開業させる予定もあったが,開業予定の見直しとともに複線開業とされた。

公団Ⅰ期線の運営に際しては,当初は住都公団鉄道千葉ニュータウン線として住都公団自らが関与し,営業機器,車両,サインシステムに至るまで公団鉄道独自の仕様・様式が採用された。一方で,それら鉄道施設や車両の保守及び営業は北総開発鉄道に委託する方針とされており,この運営方針ゆえに鉄道施設や車両の機能・性能は北総に極力あわせた設計とされた。公団鉄道は,鉄道事業法施行後の1988年4月に北総を第二種,公団を第三種鉄道事業者とする「北総・公団線」の成立を経て,2004年7月以降は公団鉄道を千葉ニュータウン鉄道が承継しているが,北総への委託と共通設計の考え方は公団鉄道の開業当初から大きく変わっていない。 - 北総線平日No.3ダイヤ・休日No.2ダイヤ

- 公団線平日No.1ダイヤ・休日No.1ダイヤ

- 北総線・新京成線との相互直通運転を開始(松戸・千葉NT中央間)

- 2000形電車営業運転開始

| |

△新京成線を走る公団2000形電車(1987年) | 3月沿線:千葉ニュータウン中央駅圏街開き |

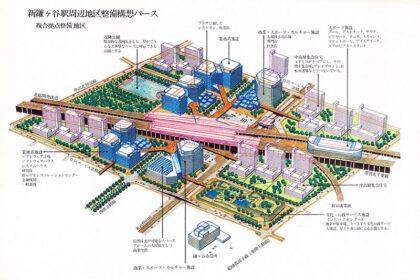

| 3月沿線:鎌ケ谷市「新鎌ケ谷駅周辺地区整備構想調査」まとめる |

6月29日京成・県・沿線市町:北総開発鉄道に17億円を出資 |  △新鎌ヶ谷駅付近の整備構想(1984年・鎌ケ谷市郷土資料館提供) |

| 7月18日北総:北総Ⅱ期線起工式 |

11月1日松戸市・市川市:関台地区・新大町地区に新駅設置の請願国鉄総武線と国鉄常磐線に挟まれた北総Ⅱ期線の計画沿線地域は,それまで都心直結の鉄道路線が経由していなかった地域であり,高度経済成長の時代を経ても市街化されていない営農地域でもあった。沿線住民の中には長年の生活環境が急速な市街化で損なわれることを危惧する者もいたが,都心直結の鉄道新線に期待を抱く者もあり,Ⅱ期線沿線の松戸市と市川市においては1978年に早期開業を期待する市民団体が結成されるに至った。

こうした動きは沿線自治体にも広がり,鎌ケ谷市では1974年にいち早く新鎌ヶ谷駅の総合駅化を踏まえた市独自の調査を行うなど街づくりに向けた動きが加速し,1980年代には松戸,市川,鎌ケ谷の3市それぞれで新駅誘致と土地区画整理事業の準備が進められていった。市川市北国分町では市民団体を中心とした熱心な新駅誘致活動によって,北国分町周辺の土地区画整理事業にあわせた新駅設置が1980年9月に決定している。また,松戸市と市川市の市境にある松戸市関台及び市川市大町北西部については,両市の土地区画整理事業にあわせ「新大町・関台」駅(現在の松飛台駅)の請願が1984年11月に行われた。

一方の北総開発鉄道では,北総線を千葉ニュータウンの足として位置づけていたことから,Ⅱ期線の中間駅は矢切,秋山,紙敷,大町地区のみに設置する計画であった。ルートの見直しを経て1981年に認可申請した際には,栗山(矢切),紙敷(東松戸),大町の3駅のみを中間駅として申請し,設置の決まっていた北国分と秋山は土地区画整理事業の完了後に追加することとした。しかし,Ⅱ期線の開業が遅れる中で土地区画整理事業に見込みが立ったことから,建設工事中に各駅を追加する変更認可申請を行ってⅡ期線の中間駅は7駅となった。 | |

| 11月1日運輸省:成田新高速鉄道「B案」推進を発表 |

1985 |

| |

| 3月北総:経営難で「全線開業断念」方針 |

4月以降京成・新京成・県・公団:北総開発鉄道への経営支援を開始経営不振が続いていた北総開発鉄道は,Ⅱ期線の着工を機に1982年度から1984年度までの3年間で総額15億円に上る公共出資を沿線自治体から受けたことに加え,1983年度以降は親会社の京成電鉄からも出資を受けて,経営体力の増強を図っていた。

一連の増資が始まる前には24億円に過ぎなかった北総の資本金は,1984年度末時点で57億円を数えていたが,北総の経営環境は依然として厳しいままであった。足元の千葉ニュータウンの入居実績は,1981年度には年間1,000戸を割り込んで,1982年度にはわずか71戸に留まった。不動産部門の不振も改善せず,北総の経営状態は悪化の一途をたどっていた。そして1984年末にはさらなる経営支援を呼びかけるとともに,Ⅱ期線は京成高砂・北国分間の単線開業に留めて全線開業を断念する方針を固めるに至った。

ところが,県や公団としては千葉ニュータウンの入居促進のため北総線の全線開業は必須であったし,直通運転先の新京成電鉄としても沿線人口の増加によって線路容量に余裕がなくなり,北総線直通列車の受け入れが困難になりつつあったことから,北総との暫定直通運転を早期に取り止めたい思惑もあった。かくして1985年度から京成,新京成,県,公団の各者による経営支援が行われることになり,1985年4月2日付で新京成電鉄が2億円を追加出資したことを皮切りに,総額30億円を超える増資が行われていった。 | |

| 7月11日運輸省:運輸政策審議会第7号答申 |

11月30日北総:ダイヤ改正- 北総線平日No.4ダイヤ・休日No.2ダイヤ

- 公団線平日No.2ダイヤ・休日No.1ダイヤ

- 8両編成の運転開始(新京成車両で運転する一部列車のみ)

| |

1986 |

| 1月沿線:松戸市紙敷地区の土地区画整理事業に認可 |

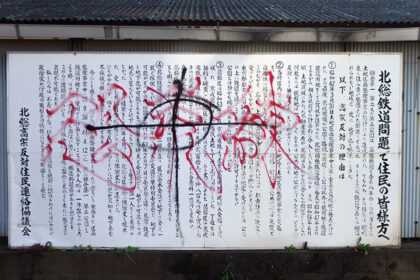

2月7日北総・鉄建公団:葛飾区内北総線地下化「技術的に可能」認める葛飾区内における北総線の建設方式をめぐる係争「北総鉄道問題」は,葛飾区及びその住民が北総線の区内通過に際して地下方式での建設を求めたのに対して,北総開発鉄道及び鉄建公団は京成高砂駅での京成線との接続や江戸川の渡河を理由に地下方式での建設を「技術上困難」であるとして高架方式での建設を主張し,双方による技術論争になっていた。

ところが1986年2月,地下方式での建設も技術上可能であることを北総側が認め,同年4月に区議会,翌5月には住民に対して従来の主張に誤りがあったことを陳謝した。この出来事を機に膠着していた北総鉄道問題は解決に向けて動き出し,1986年9月の区議会で集中審議が行われた末に高架方式での建設が容認された。

葛飾区内の建設に際しては,北総線の計画が古かったことから環境アセスメントの実施対象外となっていたが,高架方式での建設を認める代わりに新駅の設置や環境保全協定の締結を求められたことから,都の基準を上回る環境保全対策が検討され,1987年12月に葛飾区との間で協定の締結に至った。かくして北総はようやく葛飾区内での建設工事に着手したが,この時点で1988年3月末まで開業は実現不可能であり,1988年3月に開業期限を3年延長して1991年3月末までとした。

工事着手後も一部の住民による反対運動が止まず,北総は粘り強い交渉によって1990年3月にようやく全ての用地取得を完了させた。また,工期が限られていたことから施工方法を工夫するなど突貫で工事が進められた。 | |

| 4月17日北総:葛飾区議会に対し「北総鉄道問題」陳謝  △葛飾区内地下化「可能」を伝えるチラシ(1986年・石井様提供) |

9月14日東京都:新宿線延伸開業(船堀・篠崎間) | |

| 9月葛飾区:北総線建設方式「高架容認」を決議 |

△葛飾区内に設けられた北総線地下化を訴える看板 |  △建設中の矢切地区(1986年・松戸市立博物館提供) |

1987 |

12月24日北総・京成・鉄建公団・葛飾区:北総線建設に係る協定を締結 |  △環境保全協定の締結を伝えるチラシ(1988年・石井様提供) |

1988 |

| 2月5日北総:ダイヤ改正- 北総線平日No.5ダイヤ・休日No.3ダイヤ

- 公団線平日No.3ダイヤ・休日No.2ダイヤ

|

3月11日北総:完成期限の延長認可申請(北総Ⅱ期線) | |

| 3月29日運輸省:完成期限の延長認可(北総Ⅱ期線) |

4月1日北総・公団:鉄道事業法に基づく鉄道事業区分の変更- 小室・千葉NT中央間の事業区分を北総:第二種,公団:第三種に変更

- 路線名を「北総線」及び「千葉NT線」から「北総・公団線」に統一

- 千葉NT中央発着の特定運賃制度を設定

| |

△建設中の松飛台駅付近(1988年・松戸市立博物館提供) | 6月30日北総:工事計画変更認可申請(北総Ⅱ期線)- 栗山(矢切)駅折返し設備の追加

- 新柴又及び新大町・関台(松飛台)駅を追加

- 10月3日付認可

|

| |

1989 |

| 2月沿線:松戸市秋山地区の土地区画整理事業に認可 |

3月19日東京都:新宿線延伸開業(篠崎・本八幡間) | |

△建設中の栗山(矢切)駅付近(1987年・松戸市立博物館提供) | 3月23日京成・銀行団:北総開発鉄道への追加支援に合意- 北総所有不動産の売却及び借入金の肩代わり(京成)

- 金利減免(銀行団)

|

11月30日北総:不動産部門の清算方針を固める経営不振にあえぐ北総開発鉄道への支援は,1980年代を通じて金利の棚上げや増資などが行われてきたが,その一環として不動産部門を清算することが1989年に決まった。

北総の不動産部門は,鉄道事業が成熟する前に沿線開発を行うことで会社経営を支えるべく設けられたもので,鉄道事業と並ぶ主力事業として位置づけられていた。社名の「開発」はまさに不動産事業による沿線開発を表したもので,すなわち鉄道事業と不動産事業は社業の両輪であった。しかし,千葉ニュータウンを除く沿線地域に展開した不動産事業の成績は決して良いものではなく,多額の借入金を抱えて経営を圧迫していた。

こうした状況を踏まえ,京成電鉄と銀行団は北総開発鉄道への経営支援の一環として不動産事業の清算に向けた方針を定めた。銀行団においては借入金金利の一部を減免し,北総は所有不動産を民間及び京成電鉄に売却することで借入金の返済を行うとともに,残債を京成電鉄が肩代わりすることとした。北総は栗山(矢切)駅前に駅ビル用地を所有し,5,000~7,000平米の駅ビル建設を目論んでいたが,この一環で駅ビル用地は京成電鉄に売却された。矢切駅の出入口のうち1箇所が駅前ロータリーの反対側を向いているのは駅ビル計画の名残である。 | |

1990 |

| |

| 1月24日沿線:市川市大町地区の土地区画整理事業に認可 |

2月8日北総:工事計画変更認可申請(北総Ⅱ期線)- 小室車庫の建設取止め

- 西白井車庫を拡張

- 3月27日付認可

|  △建設中の東松戸駅(1990年・松戸市立博物館提供) |

| 5月沿線:松戸市関台地区の土地区画整理事業に認可 |

7月5日千葉県:県営鉄道の建設再開に沼田知事言及 | |

| 8月23日千葉県:北千葉線検討委員会を設置 |

11月北総:7000形・2000形電車を8両編成化- 7002編成:1990年11月30日増車

- 7004編成:1990年12月1日増車

- 7006編成:1990年12月2日増車

- 2001編成:1990年12月3日増車

- 2002編成:1990年12月5日増車

|  △開業直前の矢切駅前(1990年・松戸市立博物館提供) |

1991 |

2月北総:7300形電車等の搬入開始- 7308編成:1991年3月28日新製(東急)

- 7318編成:1991年3月10日新製(日車)

- 7158編成:1991年2月7日入籍(川崎・東急※もと京急)

- 7168編成:1991年3月29日入籍(川崎・東急※もと京急)

- 806編成:1991年3月30日入籍(日車※もと新京成)

|  △Ⅱ期線での試運転を開始した7000形電車(1991年・松戸市立博物館提供) |

△製造中の7300形電車(1990年) | 3月30日北総:北総Ⅱ期線開業記念式典(東松戸駅)

△7300形電車による祝賀列車(1991年・松戸市立博物館提供)  △発車式での花束贈呈(1991年・白井市提供) |

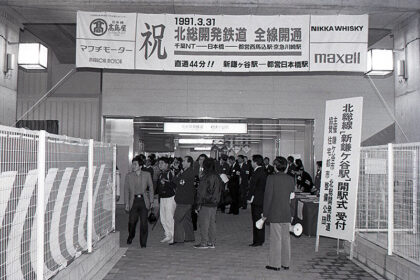

3月31日北総:北総Ⅱ期線開業(京成高砂・新鎌ヶ谷間)工事着手から約8年もの歳月と約1,200億円もの建設費をかけて,北総Ⅱ期線(京成高砂・新鎌ヶ谷間)がついに開業の日を迎え,北総開発鉄道と沿線地域にとって悲願の都心直通運転が実現した。

都心直通運転の実現によって,千葉ニュータウンと東京都心の所要時間は従来の松戸経由から大幅に短縮された。さらに,松戸駅での乗換えの不便は解消され,運転本数もそれまでより増発されて利便性が大きく向上した。Ⅱ期線の開業はそれほど革新的な出来事であったので,Ⅱ期線沿線はもちろん,開業を10年来待ち望んでいた千葉ニュータウンでも祝賀式典が盛大に行われた。

一方で,新京成線や東武線との総合乗換駅として計画されていた新鎌ヶ谷駅は,当初想定されていた各線同時開業の予定が実現困難となり,北総線の単独駅として開業せざるを得なくなった。北総もⅡ期線開業後は新京成線との直通運転を廃止する予定であったが,こうした状況を踏まえて新京成線との直通運転を継続せざるを得なくなり,引続き一部の列車が松戸まで直通運転を行った。 - 平日No.7/休日No.5/No.101ダイヤ

- 京成線・都営浅草線・京浜急行線との相互直通運転開始

- 7300形電車・7150形電車・800形電車営業運転開始

| |

△西白井駅前で行われた開通祝賀式(1991年・白井市提供) |  △開業当日の新鎌ヶ谷駅(1991年・鎌ケ谷市郷土資料館提供) |