字幕対照表

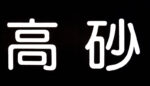

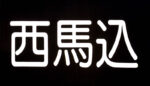

行先字幕

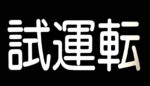

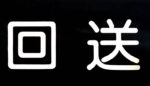

種別字幕

| V1.0:1978年度版 | V2.0:1990年度版 | |

|---|---|---|

| 1 |  基準 |  基準 |

| 2 |  空白 |  空白 |

| 3 |  普通 |  空白 |

| 4 |  空白 |  空白 |

| 5 |  空白 |  臨時 |

| 6 |  普通 |  試 |

| 7 |  空白 |  回送 |

| 8 |  空白 |  通勤特急 |

| 9 |  普通 |  特急 |

| 10 |  空白 |  急行 |

| 11 |  空白 |  普通 |

装置及び字幕の概要

装置の概要

北総Ⅰ期線北初富・小室間の開業に際して導入された7000形車両において,1978年度の導入当初から1995~96年度の表示器更新まで使用されたのが,YA-4650式行先種別表示器である。YA-4650式は八幡電気産業製の接点式電動字幕表示装置で,7000形設計当時に京成の最新型通勤車両であった3500形車両でも使用されていた。7000形は北総開発鉄道のオリジナル車両として独自の仕様及び装置をもって設計・製作された一方で,親会社である京成電鉄の影響を少なからず受けていたことが伺える。

行先種別表示器のYA-4650式は正面,側面ともに同一品で区別されない。表示器の電源電圧は制御回路に直流24V,蛍光灯回路に交流100Vを用いる。位置検知及び制御方式は字幕裏面の金属箔と表示器の巻取シャフトの接触による電気回路の構成を利用した接点式で,対応する指令器のYA-4651式は北方先頭車に搭載される。表示可能な最大コマ数は行先側20コマ,種別側11コマである。

表示器及び指令器は京成電鉄で使用される各装置と基本的に同一仕様であるが,型式末尾にHが付与されて区別される(サフィックスのHは北総開発鉄道向けを表す)。京成向けとの相違点はいずれも外観に限られ,表示器においては行先及び種別表示部の境に設けられた仕切板の塗色が黒となっている点(京成向けは3500形途中まで白,他は青),指令器は筐体の塗色がクリーム色となっている点(京成向けは青緑)が挙げられる。なお,表示器の筐体仕上げは当初白塗装であったが,1990年度の8両化に際して増備された中間車向けの表示器についてはめっき仕上げのYA-4650B式とされた。

字幕の概要及び後年の改修

1978年度版:行先Ver1.0・種別Ver1.0

導入当初の字幕である。字幕は黒地に抜き文字の意匠で,後の字幕に見られる種別ごとの色分けはなされていない。書体には丸ゴシック体の「ナール」が用いられ,北総開発鉄道の定めたデザインポリシーが徹底されている。ただし,字幕書体にナールを用いるのは同じYA-4650式を用いる京成通勤車も同様で,本件字幕における文字の割付は京成のそれに準じている。この点から北総の字幕は京成の色違いと捉えることもできる。

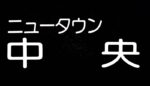

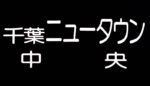

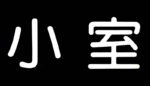

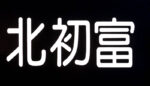

字幕の内容は北総オリジナルで,後の字幕では種別側に移された回送や試運転といった表示は行先側に含まれている。行先字幕は黒一色のコマが基準位置の1コマ目のほか直下の2コマ目にもあるのが特徴で,3~10コマ目までは将来の延伸に備えた空白コマである。営業列車で使用する行先は11~19コマ目にあり,松戸から千葉ニュータウン中央まで順に配置されている。行先Ver1.0の時点で未開業であった千葉ニュータウン中央が収録されているのは,小室・千葉ニュータウン中央間の公団Ⅰ期線(県鉄Ⅰ期線)が北総Ⅰ期線と同時開業する計画だったことによるもので,当時の計画名称であった「ニュータウン中央」として記されている。また,当時は信号所であった新鎌ヶ谷や終着列車のなかった西白井などの表示が含まれている一方で,ダイヤ上の都合で数本あった北総線内折返し列車で必要な北初富の表示は含まれていなかった。これは北総線の開業直前まで北初富折返しの計画がなかったためで,すなわち7000形の導入までに北初富表示の追加が間に合わなかったことを示している(北初富の渡り線は7000形落成後に設置されている)。そのため,開業直後の北初富行列車においては,表示器の故障に備えて用意された方向板を正面に掲出する運用方とされた。

種別字幕については,前述の通り回送や試運転といった表示が行先側に含まれていたことから,内容は普通表示のみに限られていた。基準位置の1コマ目は黒一色のコマで,直下2コマ目の空白コマを挟んで3コマ目以下に普通表示と2連続の空白コマの3コマを1セットとしたものが3セット含まれている。回送や試運転の際には種別字幕を空白コマや基準位置の黒一色表示に変更する前提の構成だが,実運用上はほとんど普通表示のまま変更されず,「普通|回送」といった表示で運転されることも珍しくなかった。

1980年度版:行先Ver2.0

行先Ver1.0における北初富表示の不足に対応した行先字幕である。行先Ver2.0は1980年春に製作されており,行先Ver1.0の使用開始からわずか1年あまりと日が浅いなかで新規製作された。行先Ver1.0には9コマ分の空白コマがあり,北初富表示の追加は加刷でも対応できたところであるが,あえて新規製作としたのにはYA-4650式特有の動作に対する運用面での改善が試みられたものと推察される。

行先Ver2.0では試運転以下の各コマが10コマ目以下に配置され,北初富表示の追加によって行先Ver1.0から1コマ繰り上がっている。営業列車で使用する行先表示は13~19コマに配置されているが,この配列は一見して法則性に乏しい。これは使用頻度の高い行先表示を字幕下部に集約することで表示変更時間の短縮や接点等の損摩耗を最小限とすることを狙った配列で,すなわち当時において使用頻度が最も高かった松戸と小室を最下部の18~19コマ目にしたものである。YA-4650式の表示制御は,表示中位置と指令位置が相違した場合には必ず最初にモータが正転動作し(=下方の表示へ),字幕の最下端までに指令位置と同じ位置の検知回路が構成されなければ(=指令された表示がなければ)モータは逆転動作(=折返して上方の表示へ)する仕組みであり,ゆえに使用頻度の高い表示を最下部に集約することで表示変更時間を短くできる(例…15コマ目から3コマ目を表示する場合は15→20→3と22コマ巻取るが,19コマ目から18コマ目であれば19→20→18と3コマ巻取るだけで良い)。なお,この狙いは千葉ニュータウン中央への延伸によって振出しに戻っているが,千葉ニュータウン中央駅の延伸開業に伴う行先字幕の新調はなされておらず,「ニュータウン中央」の仮称表記が残る行先Ver2.0が引続き使用された。

1990年度版:行先Ver3.0・種別Ver2.0

1991年3月の都心直通運転の開始に際して1990年度に作られた字幕である。それまで行先字幕に含まれていた回送や試運転といった表示はこの時から種別側に移され,同時期に運用された7300形や7150形といった他の北総車と揃えられた。

行先字幕のVer3.0では,6~20コマ目に営業列車で使用する行先を配置している。配列は各行先を京成線,都営浅草線,京浜急行線,北総線,新京成線の線区順かつ線区の南端から並べたもので,この計15駅に対する配列は同時期に行先字幕を新調した北総車の各形式で共通の標準配列である。黒一色のコマは1コマ目の基準位置のみとなり,2~5コマ目は将来に備えた空白コマとされた。なお,仮称の「ニュータウン中央」表記が残っていた千葉ニュータウン中央は行先Ver3.0より正規の駅名表記に変更されたが,千葉ニュータウン中央の表記方は他の北総車と異なっている。

種別字幕のVer2.0では,こちらも同時期に字幕を新調した北総車の各形式と同様に,種別ごとに設定された色を地色とした意匠とされた。行先字幕から移された回送及び試運転の各表示は6~7コマ目に入り,その上の5コマ目に臨時表示が収められている。8コマ目以下は営業列車で使用する各種別で,当時京成線で設定のあった通勤特急,特急,急行,普通の4種別が追加された。文字の割付は基本的に京成通勤車と同一であるが,普通表示は飾り罫のない種別Ver1.0来の意匠である(同時期に作られた7300形車両向けの種別字幕は京成の色違いで飾り罫がある)。

1992年度版:行先Ver3.1

1993年4月のダイヤ改正に際して1992年度末に改修された字幕である。これ以降の改修は行先Ver3.0の空白コマに追加表示の加刷で対応している。

追加された行先は品川,羽田,矢切の各表示で,3~5コマ目に収められた。なお,同時期に行先を追加した7150形では矢切,羽田,品川の順で収められており,3駅の配列や位置は車種(表示器型式)によって異なっている。

1994年度版:行先Ver3.2

1995年4月の印西牧の原延伸に際して1994年度末に改修された字幕である。行先Ver3.1またはVer3.0予備品を加刷して対応している。

追加された印西牧の原表示は唯一の空白コマとして残っていた2コマ目に収められた。印西牧の原表示は1993年度以降に京成通勤車で採用された英字入りの意匠で,北総車におけるYA-4650式用の字幕としては唯一英字入りの表示となった。

この改修でVer3系は空白コマが全て埋まった状態となったが,1995年度に施工された7006編成を皮切りに表示器の更新が行われ,7300形に準じた光センサ式行先種別表示器YA-90199H式及びYA-94122式に取替えられて行先字幕が40コマ化されたため,YA-4650式用の20コマタイプの行先字幕はVer3.2が最後となった。なお,表示器の更新は1996年度施工の7004編成をもって完了している。