字幕対照表

装置及び字幕の概要

装置の概要

住都公団Ⅰ期線小室・千葉ニュータウン中央間の開業に際して導入された2000(9000)形車両において,1983年度の導入当初から1997年度の表示器更新まで使用されたのが,CS151/CS152式行先表示器である。2000(9000)形においては,車両保守業務の北総開発鉄道への委託を考慮し,装置類の仕様を北総7000形車両と共通としていたが,行先表示装置については独自の装置を使用した。CS151/CS152式行先表示器は小糸工業(現・コイト電工)製のSPC式電動字幕表示装置であり,当時7000形において使用されていた八幡電気産業製の接点式電動字幕表示装置YA-4650式とは互換性をもたない。

本件表示器は正面用をCS151式,側面用をCS152式と呼称する。表示器の電源電圧は制御回路に交流100V,蛍光灯回路に交流200Vを用いる。位置検知及び制御方式はSPC式で,対応する指令器のC157式は両先頭車に搭載される。7000形と異なり表示部は行先と種別で分割されておらず,行先のみを表示する装置としての運用方が想定されていた。

字幕の概要及び後年の改修

1983年度版:Ver.1.0

導入当初の字幕である。装置の型式は正面用表示器をCS151A式,側面用表示器をCS152A式と呼称し,指令器はC157A式であった。最大10コマまでの字幕を制御・表示可能な仕様で,この時点で10コマすべてに表示内容が割り当てられていた。北総と同様に抜き文字を基本としながらゴシック体を使用する意匠で,試運転や回送などは赤地,それ以外は黒地で表現された。

営業列車で使用する行先表示は5コマ目以下にあり,松戸から千葉ニュータウン中央までの行先が順に割り当てられた。後の字幕にはない臨時表示が2コマ目に収録されているのも特徴である。

1990年度版:Ver.2.0

都心直通運転の開始に際して1990年度に新規製作された字幕である。必要な行先表示が増加したことから表示器の最大表示数を40コマに改修しており,装置の型式はサフィックスをBとしたCS151B/CS152B式及びC157B式となった。改修に際しては製造年月を1991年1月とした銘板に交換されているが,この製造年月はあくまで改修年月を示すものとみられ,装置そのものは1983年度来のものが流用されていた(改修後の表示器には1983年製の部品がそのまま使われている)。

字幕はVer.1.0に引続き行先のみを表示するもので,6コマ目以下に当時の北総所属車両における標準配列が割り当てられた。21コマ目から40コマ目までの20コマは未使用の空白コマである。また,2000(9000)形では都心直通運転の開始に際して正面運番種別表示器を別途設置したことから,回送や試運転といった表示は種別字幕側に分離されることとなり,2~5コマ目についても空白コマとなった。なお,このとき種別表示器が設置されたのは正面のみで,側面については種別を表示する装置が存在せず,ゆえに本形態での運用は早々に見直されることとなった。字幕印刷年月は1991年3月である。

1992年度版:Ver.3.0

1993年4月のダイヤ改正に際して1992年度に改修された字幕である。装置仕様の変更はなく,字幕のみが変更された。字幕印刷年月は1993年1月である。

2000(9000)形において,都心直通運転開始時のVer.2.0での課題であった側面種別表示の対策を図ったのがVer.3.0である。側面に種別表示器を別途設置することもできず,既設表示器の表示部を分割することもできないため,行先字幕に種別を併記することで暫定的な改善策とされた。また,正面についても側面と同一内容の字幕を使用することから運番表示器内の種別字幕が不要となり,Ver.3.0への変更に伴って運番表示器内の種別表示を廃止した。

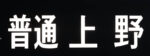

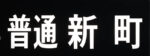

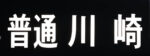

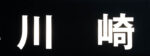

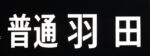

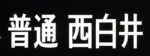

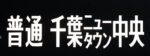

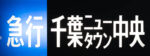

字幕の3~4コマ目には試運転及び回送表示がVer.1.0ぶりに割り当てられた。営業列車で使用する行先表示は5コマ目以下に1コマ繰り上がり,5~19コマ目に普通用,21~34コマ目に急行用の行先が入った。行先表示の内容はVer.2.0における北総車標準配列を基本としながら,新京成線の3コマは削除され,新たに羽田,品川,矢切の各行先が追加された。追加された各行先は1993年4月のダイヤ改正に際して他の北総車にも同時期に追加されているが,本形式においては字幕を完全に新調した都合から,各線の行先は南端から順に配列する当時の法則に従った割当てがなされている(他形式は空白コマに加刷)。

1994年度版:Ver.3.1

1995年4月の印西牧の原延伸に際して1994年度に改修された字幕である。Ver.3.0の字幕に印西牧の原表示を加刷したもので,普通行先群及び急行行先群の下に設けられていた空白コマである20コマ目に普通印西牧の原,35コマ目に急行印西牧の原が追加された。印西牧の原対応はVer.3.0の使用開始から2年程度と日が浅く,既存のVer.3.0への加刷での対応となった(1993年1月印刷版のみ確認・Ver.3.1の状態で新規印刷した字幕の有無については未確認)。

9000形においてはVer.3.1が表示器更新前の最終形態で,1997年7~8月の定期検査に際して他形式に準じた行先と種別を分割表示できる行先種別表示器YA-94122J式及びYA-90199J式に更新された(サフィックスのJは住都公団向けを示し,蛍光灯回路の電源電圧が交流200V対応である本形式専用品である)。なお,北総車で次に改修を要する事象が発生するのは,1998年の羽田空港駅開業とそれに伴うダイヤ改正での京浜急行線内特急運転の開始だったが,Ver.3.1では到底これに対応できなかっただろう。